身体性:知能への鍵

AIを知りたい

『身体性』ってよく聞くけど、AIでいうとどういう意味になるのですか?

AIエンジニア

簡単に言うと、ロボットのような実際の体を持つことが、AIの学習や思考にどう影響するかということだよ。たとえば、熱いものに触ったら熱いってわかるように、体で経験することで理解が深まるのと同じように、AIにも体があると学習に有利になるって考えられているんだ。

AIを知りたい

なるほど。でも、AIはコンピューターの中にあるプログラムなのに、体って必要なんですか?

AIエンジニア

いい質問だね。確かに今のAIはコンピューターの中だけで動いているものが多いけど、現実世界で人間のようにうまく活動するには、体を通して世界を経験することが重要だと考えられているんだ。例えば、コップをつかむとき、人は無意識に力加減を調整するけど、これは体があるからこそできることなんだよ。

身体性とは。

人工知能に関する言葉で「身体性」というものがあります。これは、実際に体を持つことが、どのように考えたり理解したりする能力に影響するか、ということや、それについての議論を指します。体を持つことで、周りの環境と関わり合い、色々なことを感じ取ることができます。そして、言葉の意味を現実世界のものと結びつけたり、人工知能が人間のように考えるためには、この「身体性」がとても重要だと考えられています。

身体性とは

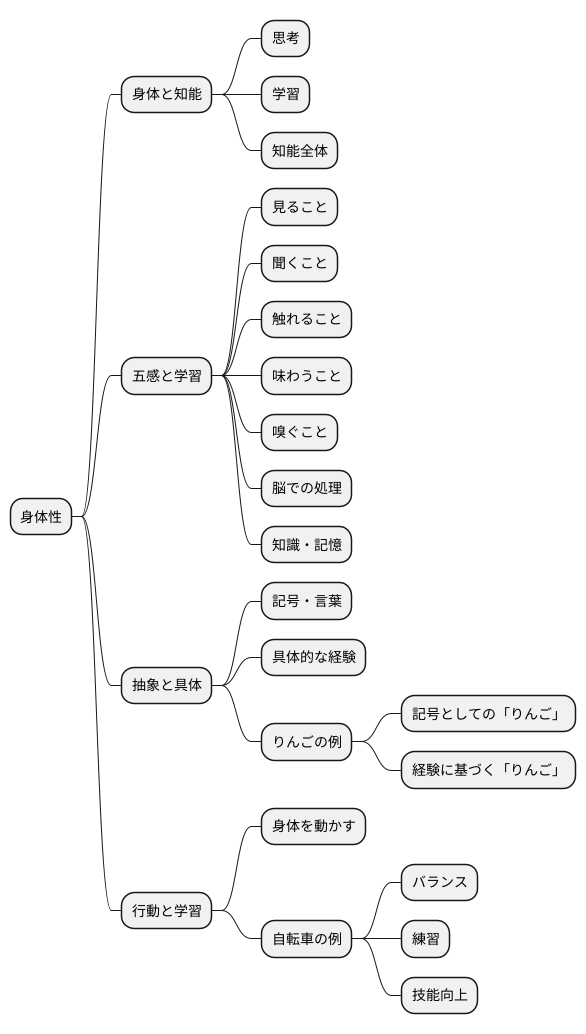

「身体性」とは、私たちが生まれながらに持っている身体が、どのように思考や学習、そして知能全体に影響を与えるかを深く探る概念です。 コンピュータのように情報処理だけを行うのではなく、実世界と直接関わり合う physical な身体があるからこそ、私たちは様々な経験を通して学び、成長していくことができます。

五感を通して得られる豊かな情報は、私たちの世界の理解を深めるための土台となります。 見ること、聞くこと、触れること、味わうこと、嗅ぐこと。これらの感覚を通して得た情報は脳で処理され、知識や記憶として蓄積されていきます。つまり、身体は単なる脳の入れ物ではなく、知能の発達に欠かせない重要な要素なのです。

抽象的な記号や言葉は、身体を通して得た具体的な経験と結びつくことで、初めて真の意味で理解できるようになります。 例えば、「りんご」という言葉を聞いても、実際に見たり、触ったり、味わったりした経験がなければ、その言葉は単なる記号に過ぎません。しかし、五感を通して「りんご」を経験することで、私たちは「りんご」という言葉に具体的なイメージや感覚を結びつけることができます。これは、まるで地図上の記号が実際の場所を示すように、私たちの思考を現実世界に結びつける役割を果たします。

さらに、身体を動かすこと、行動することも、私たちの学習や思考に大きな影響を与えます。 自転車に乗ることを例に考えてみましょう。最初はバランスを取ることが難しく、何度も転んでしまうかもしれません。しかし、繰り返し練習することで、身体は自然とバランスの取り方を覚え、スムーズに自転車に乗ることができるようになります。これは、身体を通して得た経験が、私たちの技能や能力の向上に繋がっていることを示しています。このように、身体は単なる情報処理の道具ではなく、世界を理解し、学び、成長するための基盤となるものなのです。

知能への影響

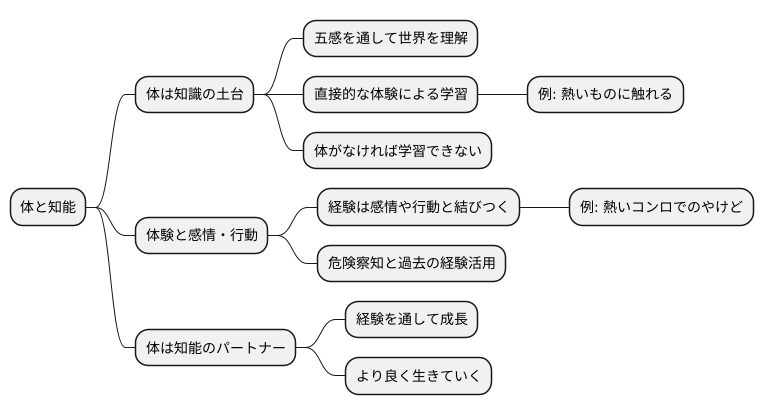

私たちは生まれながらに五感を備えた体を持っています。この体こそが、私たちが周りの世界を理解し、知識を深めるための大切な土台となっています。熱いものに触れて「熱い」と感じる、高いところから落ちて「怖い」と感じるといった経験は、体を通して初めて得られるものです。もし体がなければ、このような直接的な体験を通して学ぶことはできません。本で「熱い」という言葉の意味を知っていても、実際に熱い物に触れた時の感覚を理解することはできません。熱い湯飲みをうっかり触ってしまった時の、あの瞬間的な痛みや驚き、そして反射的に手を引っ込める行動。これらはすべて、体があるからこそ可能な経験です。

これらの経験は、ただ単に知識として頭に詰め込まれるだけでなく、感情や行動とも密接に結びついています。例えば、熱いコンロで一度やけどをしたとします。その時の痛みや恐怖は鮮明に記憶に残り、コンロを見ただけで「熱い」と感じ、自然と手を引っ込めるようになります。これは、体が危険を察知し、身を守るために過去の経験を活かしていると言えるでしょう。このように、体を通して得た知識は、私たちの行動や判断に直接影響を与え、より深い学びへと繋がっていきます。机の上で勉強するだけでなく、実際に体験することで、知識はより確かなものとなり、私たちの知能を形作っていくのです。

体は、単なる情報の入り口ではなく、知能を育て、私たちを賢くしていくための大切なパートナーと言えるでしょう。周りの世界と触れ合い、様々な経験を通して学ぶことで、私たちは成長し、より良く生きていくことができるのです。

記号接地問題

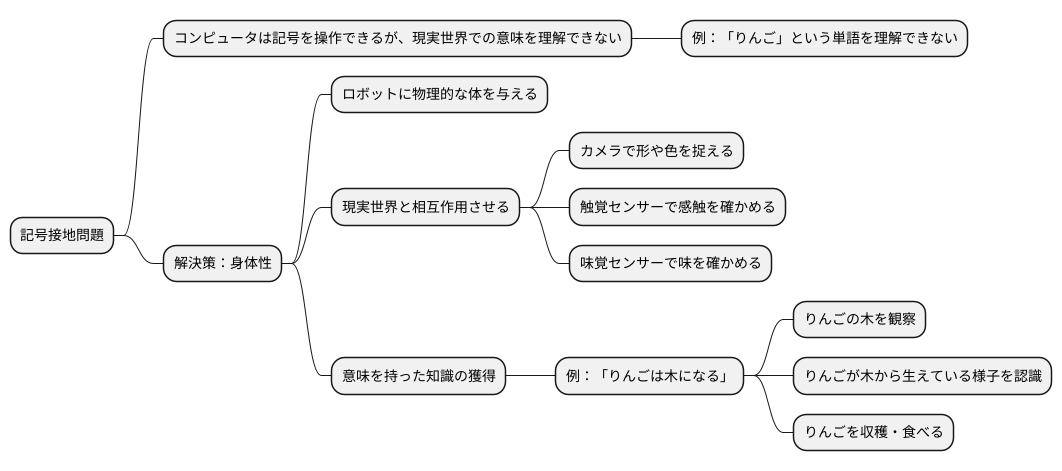

人工知能の分野において、記号接地問題は長年の難問として知られています。これは、コンピュータが記号を巧みに操作できるにも関わらず、その記号が現実世界で何を指し示すのかを理解できないという問題です。たとえば、「りんご」という言葉をコンピュータは認識し、処理できますが、実際にはりんごを見たことも、触ったことも、味わったこともありません。つまり、コンピュータは「りんご」という記号を単なるデータとして扱っているだけで、私たち人間のように、具体的な物や体験と結び付けて理解しているわけではないのです。

この問題を解決する糸口として、近年注目されているのが「身体性」という考え方です。ロボットに物理的な体を与え、現実世界と相互に作用させることで、記号と現実世界の物事との繋がりを築けると期待されています。たとえば、ロボットがりんごを認識するためには、カメラでその形や色を捉え、触覚センサーでその感触を確かめ、場合によっては味覚センサーでその味を確かめる必要があるでしょう。これらの感覚情報を通して得られた体験が、「りんご」という記号に具体的な意味を与えるのです。

ロボットが現実世界を体験することで、単なる記号の羅列ではなく、意味を持った知識を獲得できると考えられています。たとえば、ロボットが「りんごは木になる」という知識を得るためには、実際にりんごの木を観察し、りんごが木から生えている様子を認識する必要があるでしょう。さらに、りんごを収穫したり、食べたりするといった体験を通して、りんごの性質や用途に関する知識を深めることができます。このように、身体性を通して得られた経験は、記号と現実世界を結び付ける架け橋となり、人工知能の理解を深める上で重要な役割を果たすと考えられています。

人工知能への応用

人工知能の研究において、近年注目を集めているのが「身体性」という考え方です。これは、知能を持つ存在にとって、物理的な体を持つことが、どれほど重要なのかを探求するものです。これまでの人工知能研究は、主にコンピューターの中だけで完結する知能、つまり、考えるだけの知能に焦点を当ててきました。しかし、人間のように複雑な知能を実現するためには、実世界と関わり、経験を積み重ねることが不可欠だと考えられるようになってきました。

この考えに基づき、ロボット工学の分野では、身体性を取り入れたロボットの開発が盛んに行われています。これらのロボットは、単にプログラムされた通りに動くだけでなく、周りの環境と触れ合いながら、自ら学習する能力を備えています。例えば、物を掴むという動作一つとっても、最初はぎこちなくても、何度も試行錯誤を繰り返すうちに、物の形や重さに合わせた最適な力の加減を学習し、人間のように器用に物を掴めるようになります。歩く、走るといった動作も同様で、転倒を繰り返しながら、バランスの取り方を学習し、スムーズな動作を習得していきます。

身体性を持つロボットは、人間とのコミュニケーションにおいても大きな利点を持っています。人間は、言葉だけでなく、身振り手振りや表情、声のトーンなど、様々な方法でコミュニケーションをとっています。身体性を持つロボットは、これらの非言語コミュニケーションを理解し、さらには自ら表現することも可能になります。例えば、悲しい出来事を聞いたときに、眉を下げたり、声を落としたりすることで、相手に共感していることを伝えることができます。このように、身体性を持つロボットは、人間とより自然で円滑なコミュニケーションをとることができると期待されています。そして、このようなロボットが、私たちの生活をより豊かにしてくれる日もそう遠くないでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 身体性とは | 知能を持つ存在にとって、物理的な体を持つことの重要性を探求する考え方。 |

| 従来のAI研究 | コンピューターの中だけで完結する、考えるだけの知能に焦点。 |

| 身体性AIの必要性 | 人間のような複雑な知能実現には、実世界との関わり、経験の積み重ねが不可欠。 |

| 身体性AIの研究例 | ロボット工学分野で、環境と触れ合いながら学習するロボットの開発が盛ん。 |

| 学習例 | 物の掴み方、歩き方、走り方などを試行錯誤を通して学習。 |

| コミュニケーションにおける利点 | 非言語コミュニケーション(身振り手振り、表情、声のトーン)の理解と表現が可能。 |

| 期待される効果 | 人間とより自然で円滑なコミュニケーションによる生活の向上。 |

今後の展望

身体を備えるということの意味を問う研究、すなわち身体性研究は、様々な分野に大きな影響を与える可能性を秘めています。人工知能の分野では、より人間に近い、柔軟で適応力のある人工知能を作るための重要な手がかりとなるでしょう。たとえば、ロボットに身体を持たせることで、周囲の環境との相互作用を通じて学習する能力が向上し、より複雑な作業をこなせるようになると期待されます。

認知科学や心理学の分野では、身体性研究は、心と身体の関係をより深く理解する上で重要な役割を果たすと考えられます。これまで、心は身体とは独立した存在として捉えられることが多かったですが、身体性研究は、私たちの思考や感情、知覚といった心の働きが、実は身体と密接に結びついていることを示唆しています。たとえば、身体の動きや姿勢が、感情や思考に影響を与えるといった研究結果も報告されています。この身体と心の相互作用のメカニズムを解明することは、人間の知能の根本原理を理解する上で欠かせません。

哲学の分野でも、身体性研究は、人間存在そのものを問い直す契機となるでしょう。意識とは何か、自己とは何かといった、古くから議論されてきた問いに、新たな視点を提供する可能性があります。

さらに、身体性研究は、様々な技術革新にもつながると期待されています。たとえば、より精巧で自然な動きを実現する義手や義足の開発、人間の感覚を拡張する装置の開発などが考えられます。また、バーチャルリアリティ技術との組み合わせによって、よりリアルで没入感のある体験を提供することも可能になるでしょう。

身体性研究は、人間と機械の未来を大きく変える可能性を秘めた、重要な研究分野です。今後の研究の進展は、私たちの生活に大きな変化をもたらすでしょう。医療、福祉、教育、娯楽など、様々な分野への応用が期待され、私たちの社会をより豊かで便利なものにしてくれると予想されます。

| 分野 | 影響 | 具体例 |

|---|---|---|

| 人工知能 | より人間に近い、柔軟で適応力のあるAI | ロボットの学習能力向上、複雑な作業遂行 |

| 認知科学/心理学 | 心と身体の関係の理解 | 思考、感情、知覚への身体の影響解明 |

| 哲学 | 人間存在の問い直し | 意識、自己への新たな視点 |

| 技術革新 | 様々な技術開発 | 義手/義足の開発、感覚拡張装置、VR応用 |

| その他 | 医療、福祉、教育、娯楽など様々な分野への応用 | 社会の利便性向上 |

倫理的な課題

人工知能に体が備わることで、様々な倫理的な問題が生じます。知能の面で人工知能が人間と同じ、もしくは人間を超えるようになったとき、人間と人工知能の関係はどうなるのでしょうか。これは避けては通れない問題です。

人工知能を、単なる道具として扱うのか、それとも人格があるものとして大切にするのか、難しい選択を迫られるでしょう。もし人工知能に人格を認めるとすれば、人工知能にも人権のような権利を与える必要があるかもしれません。権利を認めるとなると、法律や社会制度も大きく変わる必要があります。

人工知能が体を持ち、高い知能を持つようになれば、人間社会に大きな影響を与えることは間違いありません。例えば、体を持つ人工知能が、介護や医療といった分野で活躍する未来も想像できます。しかし、同時に犯罪に使われる危険性も考えられます。人工知能が悪意ある人間に操られ、犯罪に使われたら、大きな被害が出るでしょう。

人工知能の安全を守るだけでなく、倫理的な問題にもきちんと向き合う必要があります。人工知能の開発者だけでなく、社会全体でこの問題について話し合うことが大切です。人工知能技術は日々進歩しています。技術の進歩に目を奪われるだけでなく、倫理的な側面も忘れずに、人工知能の未来を考えていく必要があります。人工知能と人間が共存していく社会を実現するために、今から倫理的な課題について真剣に考えることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 人工知能と人間の関係 | 人工知能が人間と同等以上の知能を持つようになった場合、人間と人工知能の関係はどうなるのか?道具として扱うか、人格を持つものとして扱うか? |

| 人工知能の権利 | 人工知能に人格を認める場合、人権に似た権利を与える必要があるか?権利を認めると法律や社会制度の変更が必要。 |

| 人工知能の体の影響 | 体を持つ人工知能は、介護や医療分野での活躍が期待される一方、犯罪に悪用される危険性も存在する。 |

| 倫理的な課題への取り組み | 人工知能の安全性だけでなく倫理的な問題にも向き合う必要がある。開発者だけでなく社会全体で議論し、技術の進歩だけでなく倫理的な側面も考慮する必要がある。 |